自造公民:青年校园集体行动的框架生产与动员策略——以S中学为例

泰克拉的旅人 · Published: 2026-01-16 13:02

点击蓝字,关注我们

**本文《自造公民:青年校园集体行动的框架生产与动员策略——以S中学为例》是我这学期《青年社会学》课程的期末论文。从elearning的数据来看,老师似乎给这篇文章打了全班的最高分。写作这篇文章的时候重温了很多历史和文本资料,感叹今天深圳中学校园集体行动的衰落。没有想到就在这几天,因为「晒布校区高三年级主任刘某在食堂到教学楼的路上架设摄像头拍摄学生以便收缴手机」**一事,在朋友圈读了一些学弟学妹别具匠心的小文章,倒是再次让我一个千里之外的毕业老登感受到了今天的深中人的集体行动热情和创意。如果这件事发生在我的期末考试之前,如果半个月前让我看到学弟学妹们的这些有趣的公共写作,那它一定会作为案例加入本文的文本引用中。

深圳中学的校园民主的故事,应该分为**「结构的」和「能动的」这两条线。** 「结构的校园民主」是被官方、被社会所关注和言说的教育改革史,随着王占宝到朱华伟的领导层换届就已经落下帷幕。但是,「能动的校园民主」即使在深圳中学的教育改革被彻底取消多年后的今天,仍然在绵延不绝。 它是无数深中人在暗地里坚持生产公共知识 、传承集体记忆 的努力,是一次次的学生集体行动 和具身的公民实践 ,在很长的一段时间里,这些故事只在校园内被言说,只在学长学姐和新生之间口口相传。而当公共知识的生产不敌公共知识的遗忘,当公共知识的生产能力日复一日地被压缩,这些故事也就难逃被遗忘的宿命。因此,我希望让深圳中学的能动的校园民主和学生的公民行动的故事,不再只是两个校区的地方性知识和学生的私人困扰,而成为一个公共议题。借这门课的期末论文的机会,我希望「埋下几粒种子」。

因此,我决定在今天与大家分享我的这篇习作。需要说明的几点是:第一,由于字数上限限制,这篇文章所呈现的田野必定是不完全的,期许我能在将来精进;第二,文中使用S中学、Z校长等匿名化表述,仅仅是为了符合学术文体的要求,不代表我对深圳中学和朱华伟校长的审查机器有任何恐惧,读者可以很方便地反推文中所有匿名化表述的所指;最后,深中首先是在校生的深中,深中问题也只能首先依靠在校的你们予以解决,深中的集体记忆和集体行动,也只能首先依靠你们来言说和实践。因此,我希望我的文章起到抛砖引玉,而非喧宾夺主的作用。

一篇可能对于理解文章内容有帮助的文献:校长恩情还不完——基于LDA主题模型和词嵌入方法对神针中学公众号(2014-2025)的分析

下面是全文内容。

全文约10000字,预计阅读时长20分钟

一、 有声的青年:社会运动中青年的意义生产

社会运动和青年之间向来有着密不可分的联系。在西方,高校学生深度参与了民权、反战、言论自由等重要社会运动的进程;而在中国,自五四运动以来至80年代为止,青年学生几乎一直以激进的面貌出现在历史舞台上,深刻塑造了中华民族的历史(趙鼎新 2007; 胡献忠 2019)。青年为何投身集体行动?社会运动为何离不开青年?在对上世纪60年代美国学生运动的观察中,学者们将“校园内的社会运动”概念化为**“校园行动主义”(campus activism)** ,指青年学生以(大学)校园为物理空间、组织基地甚至直接抗争对象的集体行动(Morris 1981)。

这一脉的学者提出了许多关于青年校园集体行动的关键洞察。从较为传统的资源动员理论、政治机会结构理论出发,校园的生态环境、社会网络、自由化的氛围和包容的校方为组织行动提供了诸多便利(综述见Earl, Maher, and Elliott 2017),甚至让反抗行动在学生间代代相传(van Dyke 1998);作为知识分子的聚集地,大学校园还善于对社会冲突进行理论化,从而为社会运动的动员输送重要的大型话语框架资源。特别值得一提的是生命历程可支配性(biographical availability) 这一概念,解释了青年作为社会运动的参与者的独特之处:尚未成家立业、生儿育女的青年拥有更少的社会责任,使得他们能够独立承担社会风险,因而更可能参与集体行动(McAdam 1989)。

与此同时,一个名为**“政治社会化”** 的跨学科领域同样关注社会运动中的青年问题。在传统的政治社会化研究(Hyman 1969; Neundorf and Smets 2015)中,青年往往被视为“前公民”阶段,不具有成熟的政治知识和技能,需要通过家庭、学校等机构的单向灌输来实现其社会化,其目的在于让青年成年后能够参与投票或遵循现有秩序,这一观点被称为“政治赤字模型”(deficit model)。在这个视角下,青年的集体行动参与被视为政治社会化的操演过程,是社会再生产的重要环节。

这些从结构功能主义视角出发的观察当然一定程度上是正确的,但却忽略了青年相比于其他行动者的一项更本质的特征:在当代社会, 青年应当被视为文化现象,而不是单纯的年龄现象。 现代社会的青年有着更强的自我意义建构需求,并反过来对社会进行意义生产(e.g. 威利斯. 2013)。以梅卢奇为代表的新社会运动理论认为,当代社会运动是关注承认、身份和意义争夺的符号战争,这与以前关注生存、资源和利益分配的阶级斗争截然不同 (Melucci 1989, 1996; Scott. 2012)。于是,社会运动的“意义转向”正好和青年自身生命历程中遇到的寻求、建构意义的转向不谋而合,使得青年更愿意积极参与社会行动,并在其中完成对自我的身份认同、生命意义的生产。梅卢奇(1996)在Youth, time and social movements一文中从时间社会学的角度对此做了精彩的理论论述:在传统的客观时间、线性时间观念崩解的今天,青年面临着前所未有的可能性的过剩。于是青年采取游牧主义的策略,在社会运动中对成人社会的主导时间发起挑战,并寻求碎片化时间中的自身的连续性。因此,相比于结构性的视角,青年行动更应当被放在符号、话语和象征的维度中加以考察,关注集体行动中的意义生产问题。

然而,青年与话语的关系是复杂的 。一方面,青年可能希望生产自身的话语框架,在社会运动中与主流话语对抗。另一方面,青年的话语生产同时受到结构的赋能和制约。话语能否生产、如何生产,受到结构的调控,并受限于青年自身拥有的文化工具箱;话语不会从真空中产生,青年往往需要借用社会中已有的话语框架,或对已有的文化元素进行剪切和拼贴形成自身的风格。青年如何在社会运动中能动地生产框架、建构意义,并用以进行动员,目前仍然缺少一项民族志式的深入考察。 本研究的田野点S中学能够成为一项有效的例子弥补该空缺。

二、教育的神话:S中学的田野概况

S中学坐落于中国南方沿海省份G省的一线城市A市,该城市以深度参与改革开放进程而闻名。S中学的学生以参加国内高考为主要的升学渠道,也设有学科竞赛和出国留学的班型,中考录取线和各项升学指标位居前列。自2019年扩招后,S中学共有两个校区,分别用于高一高二和高三的教学活动,学生总数六千至七千人。

S中学成立于20世纪中期。在21世纪初,S中学经历了激进的教育改革历程。 2002年,W校长 接任S中学校长后,废除行政班制度,实行类似大学的选课、走班、导师制度,同时进行课程体系和学业评价改革;废除了中国中学常见的学生着装、电子产品使用、校园恋爱等限制;推广“公民教育”理念并写入校训和培养目标,主张学生自主管理和参与学校事务 ,支持学生成立学生组织,一些重要组织后来被制度化并传承至今。

2010年,W校长离任,由B校长接任。B校长取消了部分W校长的改革措施,有限度地恢复对应试的强调,但基本维持S中原先的教育风格不变。 同时,B校长在任期间,学生民主参与管理的渠道被制度化,学生会和新成立的“议事会”成为两大重要学生组织,议事会能够对学校决策进行审查,一些情况下能够否决校领导的决策。

学生媒体在这一期间蓬勃发展,先后出现数种由学生运营的纸质刊物。其中最具代表性的是2009年创立的《涅槃周刊》 ,该刊物自负盈亏,不受学校审查,成为在校学生讨论校园事务的最重要平台。2016年后因内外压力停止出版。同时,校园讨论的平台由纸质刊物转向微信公众号、朋友圈、百度贴吧等社交媒体,出现了一批讨论校园事务、接收学生投稿的在线平台。

这一时期也出现了大量、频繁且有史可查的学生集体行动 。得益于媒体的记录,这些学生行动的细节在十几年后仍旧能够被学生了解。集体行动的诱因既包括抗议校训修改、校园风气变化、体系调整等抽象事务,也包括手机管理、晚自习管理等具体政策。典型的方式为张贴大字报、派发传单、联名、舆论抗议和通过议事会等程序制度化救济,在极少数案例中出现了静坐、示威甚至罢课的情况。与每次校园集体行动相伴随的,往往是对“S中已死”“S中精神”“校园民主”等抽象议题的大讨论。在大多数案例中,校方对学生集体行动较为容忍。

2016年12月,Z校长 接任[1]并任职至今。Z校长任职期间,修改校训、培养目标,淡化前任校长的教育理念;学生的自主权利被逐渐缩紧,大部分校园媒体停止运营,或被制度化管理,接受监控和审查。2018年末,因“钥匙妹倒数事件”中与校方意见不合,议事会被勒令解散,学生会运行的自主权也被大幅收回。 Z校长强调学术,2020年以来,S中的升学指标有所提高。

尽管学生的活动空间被逐渐收窄,学生集体行动仍旧频繁出现,因数据限制无法考察和B校长任内相比的频率变化。学生的集体行动目标主要与新设立或修改的规章制度有关,如限制手机、禁止外卖、修改社团条例等,反抗形式转为较为单一的舆论反抗,但仍有组织化倾向。除了少数行动以校方默许(但形式上不撤回规定)告终,多数行动并未成功,集体行动的核心成员往往受到处理,甚至出现学校向学生发放律师函的情况。

选择S中学作为田野案例,有以下几个优势。第一,从该案例高度符合新社会运动理论对“象征性反抗”的描述,也体现出鲜明的青年特征。第二,集体行动的参与者均为青年学生,且范围线索在一所高中校园内,与大型、政治性的社会运动相比较为简单,使得研究容易开展。第三,尽管发生在高中校内,该案例因其历史延续、大型框架、叙事生产、代际传承、组织化过程等特征,已经接近“社会运动”的概念,对于真正的社会运动也有一定推广意义。第四,笔者作为本校学生,有机会接触大量一手史料和在地甚至具身的经验,能够进入田野。

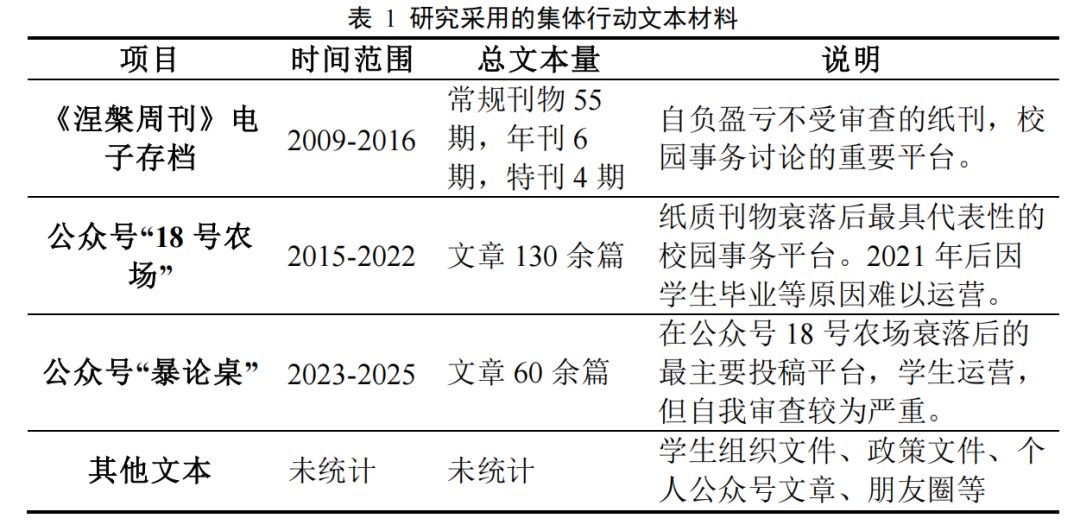

本文采用定性话语分析方式开展研究,通过对不同时期与学生集体行动话语框架建构和动员相关的文本进行系统阅读和分析,尝试理解S中的学生运动框架建构过程,和历次行动中的动员方式。

三、“历史的幽灵”:大型话语框架的建构

本节将重点关注2017年以前的关键文本,讨论S中学集体行动的动员话语框架的建构过程。S中学集体行动话语的核心在于对历史的召回,而历史叙事的重要合法性来源,是对过往官方叙事的“正统性”强调与意义协商。W校长将“杰出公民”写入培养目标,成为被反复引用S中的精神象征:

S中学致力于培养个性鲜明、充满自信、敢于负责、具有思想力、领导力、创造力的杰出公民 。他们无论身在何处,都能热忱服务社会,并在其中表现出对自然的尊重和对他人的关爱。

——S中学培养目标,2003-2010

尽管必须承认W校长时期的教改史和由此产生的官方话语对学生话语生产的奠基性作用,但官方叙事被化用为有生命力和延续性的动员话语,并不是自然而然的。一般来说,学校并没有国家机器一般的意识形态生产(路易·阿尔都塞 2019)和动员能力,因此大多数学校的官方校训,不过是缺乏实际意义的空能指。这一培养目标能够成为深入人心的符号,既是由于其本身内容的激进性,更离不开学生在公共讨论和民主实践对其意义的协商和再生产。 应该认为,来自学生自下而上的意义生产,对话语建构的作用远超过以W校长为代表的教育改革话语的作用。

那天下午我拿着高全喜的《立宪时刻》走进学术报告厅,向大家阐明为何要重建议事会:要把贴满大字报的街头民主、非常政治转化为议会民主、常态政治,要把校方的权力和我们的权利划开来,要建立我们S中自己的民主制度。 而在我心里,还有一句话憋着:老子就是要把理想糊上现实的熊脸。

——《理想糊上现实》,2013

这一段文本记录了2011年议事会成立的场面,值得好好分析。在修辞上,其风格有鲜明的戏剧性,带有英雄主义和理想主义色彩,在后续的集体行动话语中,“公民”往往被赋予崇高的道德地位,该文本可以视为一个早期体现。而在话语资源上,学生试图将专业的政治学知识应用在校园场域中,模仿现代国家的政治结构和运行方式,构建起一种“拟态政治” 。事实上,在这种话语下建立起的议事会,高度强调议事规则、分权制衡、制度设计等程序性事务,以至于当时被批评为流于形式,为了繁琐的罗伯特议事规则,影响了真正参与校园事务的效率[2]。在这个过程中,部分学生广泛阅读社会科学知识,对“公民意识”“校园民主”等抽象议题进行了深度的理论化,以此实现意义协商:

一个“专业”的公民,除了追求自由和独立,更应该尊重别人的自由和独立。基于此,我们所作出的任何批评与质疑,都应该是有理有据、有尺有度的。

——《S中与公民社会》,2009年

然而,大多数S中人都缺乏对民主理论的系统认识,糊里糊涂地将“民主”抱在怀里,在S中横冲直撞……我们希望尽我们所能……为S中人提供一套系统化的知识体系,做S中学生自己的公民教育。

——《18号农场宣言》,2015年

由此可见,S中学生强调一种知识分子化的反抗风格,形成一种独特的青年亚文化 。不同于伯明翰学派意义下的亚文化的叛逆(威利斯.2013),S中学生的反叛表现出一种拟态的政治成熟,这种拟政治成熟以自我建构的校园民主话语为合法性来源,以基于文化资本的区隔为标识。学生对“校园民主”所做的理论化工作,既包括对人文社会科学知识的系统引介与在地改造,包括关于公共说理、政治参与的公民教育,还包括对校史的史料整理和叙事构建。许多学生社团和民间组织深度参与了这项工作,一些社团每年为新生开设“S中民主史”“公共说理”等课程。在历经数届学生的公共讨论后,“杰出公民”“校园民主”等概念不再只是空洞的能指,而被赋予了丰富的理论意涵和历史所指。

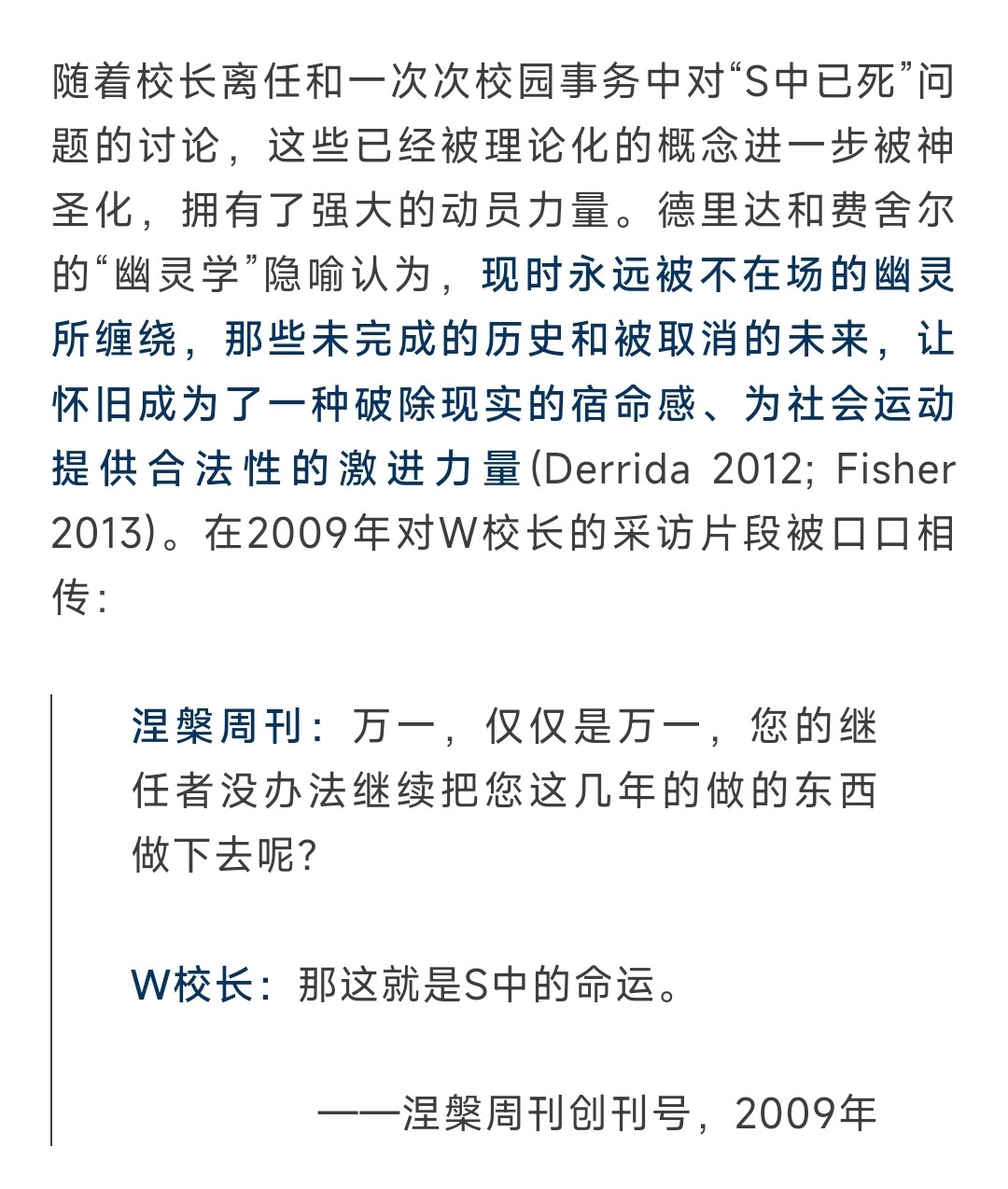

随着校长离任和一次次校园事务中对“S中已死”问题的讨论,这些已经被理论化的概念进一步被神圣化,拥有了强大的动员力量。德里达和费舍尔的“幽灵学”隐喻认为,现时永远被不在场的幽灵所缠绕,那些未完成的历史和被取消的未来,让怀旧成为了一种破除现实的宿命感、为社会运动提供合法性的激进力量 (Derrida 2012; Fisher 2013)。在2009年对W校长的采访片段被口口相传:

涅槃周刊: 万一,仅仅是万一,您的继任者没办法继续把您这几年的做的东西做下去呢?

W校长: 那这就是S中的命运。

——涅槃周刊创刊号,2009年

在言说和行动中,S中学的历史幽灵被召唤和定型。2009年这一段充满宿命感的采访片段被当成一道谶语,将随后的种种变迁都纳入了一种预兆性的悲剧叙事中。这进一步强化了学生对整理和学习历史的热情,作为当下的武器:

所以,我们才要更深入的学习和理解我们的过去。 当别家的校史都只是高校的录取名单和校长的业绩名录时,当别家的传统都渐渐被社会磨灭殆尽的时候,我们的S中仍然是一所真正有历史的学校。我们的路不是沉稳的磐石,而是脆弱的生命,我们在寻找没有先例的东西, 所以我们拥有过的正确都是我们必须坚持的,我们拥有过的错误都是我们必须规避的。

——《我的S中观》,2013年

最终,一套以“校园民主”和“公民意识”为核心的大型话语,在正统叙事中得到合法性,在知识分子式的知识生产中被理论化,最后以某种悲剧美学的方式神圣化成一个历史幽灵。下一节将讨论,这个幽灵如何在现实中显现,为集体行动不断提供能量,同时面对着学生的异质性。

四、“意义的裂缝”:青年的校园集体行动动员

S中学的大型话语框架的建构,在B校长任期内基本完工。进入Z校长新时代后,这一话语进入学生的文化工具箱,在面对现实中的权利收缩时为集体行动提供便利,随着行动的深入,学生也对如何使用这一幽灵产生了深刻的分歧和反思。

2021年,教育部下发“手机禁入课堂”相关文件,高二年级宣布不再支持学生携带手机入校。已经停摆两年的议事会理事会发布公告,希望推进议事会的重建。在其公告中,议事会(包括其他事件相关文本)并未论证高中生使用手机的利弊,而是通过引用B校长时代的制度文本,指控学校程序违规。

议事会于2014年4月28日曾修订《S中学学生在校使用手机管理办法》,规范学生在校使用手机行为。近几年,学校方面曾多次单方面修改《手机管理办法》。据《S中学学生事务公约》第五条、第六条,这些修改未经过必要的流程确认,应当属于无效修改。

——S中学议事会理事会公告,2021年

在一般的学校,学校扮演权威角色,学生的集体行动被视为对现有的秩序发起的挑战;而在S中,学生试图扮演法统的守卫者,而将学校指控为传统的破坏者,体现出一种少见的正统性倒置 的特征。议事会的文本展示出基于法理传统的“法律动员”特点,重在挑战程序合法性;在更多的时候,诉诸情感地指控校方破坏传统,召唤“公民意识”的话语动员学生支持,挑战“意识形态合法性”是更常见的行动策略。2023年的“外卖事件”的相关文本即为一例:

S中的情况和有着自由主义传统的英国颇为相似,支持自由的人才是保守派 ……自由本该是默认的前提,上位者为了拒绝承担责任而限制下位者的自由,正是对下位者的藐视。可是,以前的S中不是这样的。……在这种制度化的保障之下,「校方不需要为限制学生的权利承担举证责任」曾经并不是一个不言自明的公理,恰恰相反,校方需要尽力为自己的行为做出举证,以征得学生的理解与支持。

——《当他们在说「出了事我要负责」的时候,他们在说什么》,2023

在文末,该文引用旧培养目标,并将话题从外卖转向S中精神,实现了情感动员。而除了召唤话语的幽灵,在校生也将校友作为动员资源。2018年,因对着装和有色饮料的限制,学生面向校友发起征集,收到数万字的响应:

校领导你好,抱歉,你们错了。我是S中学10级学生……新规则的老式思维与新时代脱轨。到了大学S中人会成为什么样的一批人? 以后到了社会上又会是什么样的人们呢?愿意一声不吭接受"不可以喝有色饮料"这样规则的人们吗? 这样的人们,当作为学校领导层的你们老的时候会为培养出那样一群没有自己主见充满服从性的羊群而感到骄傲吗?贴着S中学标签的校友们会在多年可以继续为S中人独特的精神内核自豪吗?

——《我们认识的S中,和我们认识的自由》,2018年

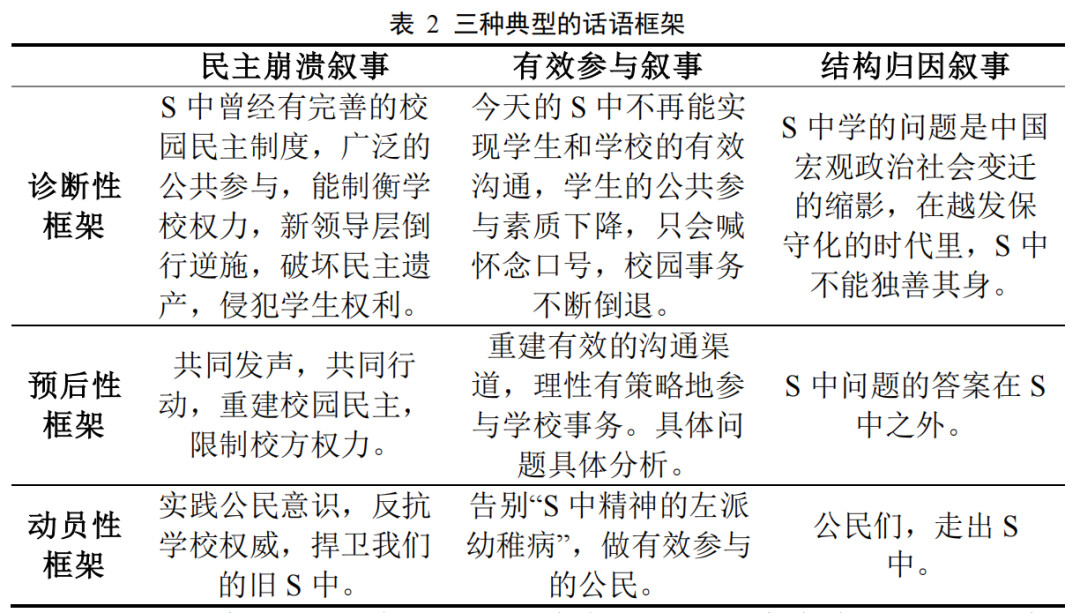

总而言之,尽管具体的话语实践方式多样,但行动者显然对此心知肚明:“怀旧政治”是在S中学语境下最有效的动员方式。然而,这种基于怀旧的动员并非没有裂痕。随着行动的受挫,关于“S中精神”到底该如何实践,学生群体内部逐渐分化出了三种截然不同甚至相互竞争的话语框架:

上文所述的案例,主要来自于第一种框架:“民主崩溃”叙事。这是最主流、最有普适性和最具煽动性的框架。这种框架指导的集体行动往往娴熟地运用**“框架放大”** 策略,将所有管理冲突公式化地上升为对S中精神的生死考验,通过对历史的回顾和对比引发框架共鸣,对旁观者动员一种基于身份认同的焦虑。自W校长时代至今,不断有学生对这一框架进行反思:神圣化的大型话语固然有强大的情感动员功能,但在解决问题方面往往只会起到负作用。一些学生指出,应当将浪漫化的S中情怀转化为一种具体的政治技术,发展出了笔者概括为“有效参与叙事”的第二种框架:

对于学生组织、尤其是那些真正希望重建校园民主的学生组织干部而言,首先必须放弃这种幻想,不要指望毫无策略可言乃至应激性的情感迸发便能实现维护学生权利的任务。……因此,学生组织必须巩固凝聚力、强调集中并最大化力量的工具理性。 协商和制度民主的基石,一定不能是对方的仁慈或好意,而是(至少勉强)平起平坐的筹码和资本。

——《怎么办?S中民主的迫切问题》,2021年

有效参与叙事同样认可民主崩溃叙事对现状的基本判断,但同时强调学生在这种习惯性的话语的动员中实际上失去了民主参与的能力,也失去了对S中精神的想象力。笔者在梳理文献时,的确发现Z时代晚期的学生公共写作文本,无论是在学理的运用、还是在说理的专业性上,都远不如B校长期间的公共写作 。一方面,参与能力的下降和参与空间的丧失本身是互为因果、一体两面的;另一方面,由于高中学制只有短暂的三年,事实上难以建立高度稳定的传承体系,当参与空间被日渐限缩时,公共知识的遗忘取代公共知识的生产,在S中学快速占据了主导进程。

最后,在反复的集体行动受挫带来的政治倦怠中,一些学生意识到S中问题并非S中学生的个人困扰,而是事关中国教育体制甚至政治社会结构的公共议题,为此,学生的集体行动更接近于象征性反抗,甚至成为塑造精英身份的符号,实际意义有限,笔者将这种反思概括为“结构归因叙事”。

但正是因为这太“酷”了,它很容易就沦为口号与情怀。自由民主谁都可以喊,但是要问具体怎么办的时候只有一句“S中民主何去何从?”……公共空间、公民社会从来就不应只局限于一所高中,转发刷屏真的很容易,做事情真的很难。把S中当成正统的通向精英之路之外的精神港湾或许是人之本性使然,但若S中的故事仍然是单线条的,S中的校园民主实践仍然是局限于“无力”与情怀的,那这样的怀念就是一种令人嫌恶的共谋,是需要情怀来打鸡血的“社会精英”与越见保守、故步自封的教育机制的共谋,是一个空洞而经不起推敲的梦。

——《怎么讲述S中,为何告别S中》,2015年

可见,S中的青年集体行动并非简单的“压迫-反抗”叙事,而是一个充满意义争夺的决斗场。在这个充满张力的场域中,学生能动地进行意义建构,将官方的话语符号进行改写和拼贴,既受到结构的容忍甚至赋能,也受到结构的压力和制约。青年学生一方面在象征和符号的战场上与学校对抗,却又在空间、资源和制度上依赖于学校,同时学校的教育行动也嵌入于社会政治环境之中,体现出青年的多重嵌入性。最后,意义的协商和对抗既发生在学生和学校之间,也发生在青年内部:本文未涉及的集体行动者和旁观者之间,以及持不同话语框架的行动者之间。正是在这种不断的招魂、操演与反思中,S中青年完成了属于这一代人的政治社会化。

五、 自我教化的公民:总结与讨论

本研究通过对 S 中学十余年间集体行动话语变迁的考察,展示了青年如何在一个日益收紧的微观结构中,实现话语的生产和集体行动的动员。S中学的集体行动话语生产经历了正统化、理论化、神圣化 的三个步骤,进入学生的集体行动文化工具箱;在行动过程中,学生以多种方式利用既有的话语资源进行动员,同时对话语和行动保持反思,表现出鲜明的反身性和异质性。

在这一过程中,青年并非被动地接受学校教育的塑造,而是在与权力的博弈中“自造”了公民身份。 在传统的政治社会化研究(Hyman 1969; Neundorf and Smets 2015)中,青年往往被视为“前公民”阶段,需要通过家庭、学校等机构的单向灌输来实现其社会化。

S中学的田野案例对这一简单视角提出了有力挑战。青年的政治社会化并非是线性的、由成年人主导的代际传递过程,而是一个充满张力的、自我教化的意义决斗场(Youniss et al. 1997)。在S中学,学生运行拟态政治、构建理论化的大型话语并进行集体行动动员,呈现出高度的能动性。晚近的研究指出,青年甚至能够对成年人和教育者进行反向的政治社会化 (Bloemraad and Trost 2008)。举例来说,在议事会的建立过程中,正是学生首先提出了议事会的制度构想并进行了组织力量准备,随后被官方认可。这印证了反向政治社会化的理论,应当被理解为学生对以B校长的领导层进行的反向政治社会化。

在青年实现自我教化的过程中,集体行动和与之关联的话语生产扮演了重要角色。与成年人的集体行动不同,青年行动的关键不在于实质结果,而在于象征性意义。无论是制度内还是制度外的集体行动,都使得青年理解真实世界中的公共参与逻辑,对自身的生命历程产生重要影响,为象牙塔外的公民行动积累勇气和能力。而话语的生产、建构、反复的言说和持续的角力,建构了独特的青年集体身份,这种认同不来自于对外在价值观的服从,而是一套自我建构的共享的价值体系。正如梅卢奇(1989)的隐喻:身为**“当下的游牧民”** ,青年在集体行动和意义生产中,完成对自身的政治社会化,成为自我教化的公民。

【注释】

[1]事实上,在2016年2月至12月期间还有一位过渡性质的校长,一般被认为对S中没有产生重要影响。

[2]《不是一群人的,是所有人的》,2012年

原始作业后记:

本研究的成文首先得益于开学第一天在《文化社会学》的研究生课堂上记下的D老师说的话:“如果你有一个只属于自己的田野,那就一定要用好它”,是这一句话让我坚定了选《青年社会学》这门课,并且以S中学为研究对象写出一篇期末论文的最初动机。因为我知道这是只属于我的田野,在今天,也许不会再有谁比我更希望言说这片田野。不过由于学业压力和学术能力所限,最终对这片田野的呈现不能尽之万一,期许日后仍有机会精进。

本研究对怀旧政治和幽灵学的讨论受到课堂小组Pre的启发。草稿和一些朋友讨论过。研究使用的《涅槃期刊》等历史文本存档的获取,得益于Z学长等前辈的“SMS Database”项目对S中学集体记忆的保存。W同学提供了相关议题的丰富访谈材料,虽然最后并未使用。最后,谨以此文献给曾经或正在言说与实践着“S中精神”的幽灵的历史上的S中人们。

1

END

1

图文:泰克拉的旅人

排版:泰克拉的旅人

【参考文献】

[1] 胡献忠. 读懂中国青年运动:概念、逻辑与模式[J] . 中国青年研究, 2019(11): 53-60.

[2] 路易·阿尔都塞. 论再生产[M] . 吴子枫, 译. 西北大学出版社, 2019.

[3] (美)詹姆斯. C. 斯科特(James C. Scott)著 ; 郑广怀, 张敏, 何江穗译., 斯科特.弱者的武器[M] . 译林出版社, 2012.

[4] 威利斯., 秘舒., 凌旻华. 学做工: 工人阶级子弟为何继承父业 (英)保罗. 威利斯(Paul Willis)著 ; 秘舒, 凌旻华译[M] . 译林出版社, 2013.

[5] 赵鼎新. 西方社会运动与革命理论发展之述评——站在中国的角度思考[J] . 社会学研究, 2005(1): 168-209, 248.

[6] 赵鼎新. 社会与政治运动讲义[M] . 社会科学文献出版社, 2006.

[7] 趙鼎新. 國家, 社會關係與…[M] . Chinese University Press, 2007.

[8] Bloemraad I, Trost C. It’s a Family Affair: Intergenerational Mobilization in the Spring 2006 Protests[J] . American Behavioral Scientist, 2008, 52(4): 507-532.

[9] Derrida J. Specters of Marx: The State of the Debt, The Work of Mourning & the New International[M] . Hoboken: Routledge, 2012.

[10] Earl J, Maher T V, Elliott T. Youth, activism, and social movements[J] . Sociology Compass, 2017, 11(4): e12465.

[11] Fisher M. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures[M] . Winchester: Zer0 Books, 2013.

[12] Hyman H H. Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior[M] . New York London: Free Press / Macmillan, 1969.

[13] Lilja M. Theorising Resistance Formations: Reverse Discourses, Spatial Resistance and Networked Dissent[J] . Global Society, 2022, 36(3): 309-329.

[14] McAdam D. The Biographical Consequences of Activism[J] . American Sociological Review, 1989, 54(5): 744-760.

[15] McFarland D A. Student Resistance: How the Formal and Informal Organization of Classrooms Facilitate Everyday Forms of Student Defiance[J] . American Journal of Sociology, 2001, 107(3): 612-678.

[16] McFarland D A. Resistance as a Social Drama: A Study of Change‐Oriented Encounters[J] . American Journal of Sociology, 2004, 109(6): 1249-1318.

[17] Melucci A. Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society[M] . London: Hutchinson Radius, 1989.

[18] Melucci A. The playing self: person and meaning in the planetary society[M] . Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[19] Melucci A. Youth, time and social movements[J] . YOUNG, 1996, 4(2): 3-14.

[20] Mirón L F, Lauria M. Student Voice as Agency: Resistance and Accommodation in Inner‐City Schools[J] . Anthropology & Education Quarterly, 1998, 29(2): 189-213.

[21] Morris A. Black Southern Student Sit-in Movement: An Analysis of Internal Organization[J] . American Sociological Review, 1981, 46(6): 744-767.

[22] Moulton M J. Make Me! Understanding and Engaging Student Resistance in School: Eric Toshalis. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2015, 368 pp., $35.00[J] . Educational Studies, 2016, 52(6): 614-618.

[23] Neundorf A, Smets K. Political Socialization and the Making of Citizens[J] . 2015.

[24] Spady W G. The Authority System of the School and Student Unrest: A Theoretical Exploration[J] . Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education, 1974, 75(6): 36-77.

[25] van Dyke N. Hotbeds of Activism: Locations of Student Protest[J] . Social Problems, 1998, 45(2): 205-220.

[26] Youniss J, McLellan J, Yates M. What We Know About Engendering Civic Identity[J] . The American Behavioral Scientist, 1997, 40(5): 620-631.

Last edited by @RuletheWaves 2026-01-17T01:36:37Z