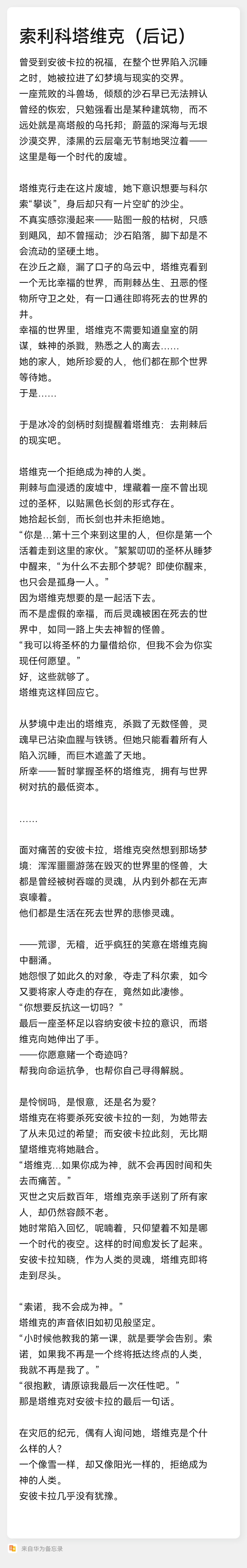

西幻/悲剧基调/成长史诗

急需一些人类的评价/感想喵

塔维克Tarrilc•Sutor,一位平凡的贵族小姐。

在灰色卷发长到肩头之前,她先学会了如何骑射,如何举剑,如何与敌人厮杀——在她还不明白要为了谁挥剑,以及何为战争时。

这位没什么天赋的小骑士,也是个魔法师,这在世代学剑的边境已经足够令人振奋。年幼的小魔法师塔维克兴冲冲地偷走小马驹溜进前线营帐,打算大干一番,却被大人们怒斥一顿。

看着塔维克长大的少年骑士科尔索,受到她父亲的命令,全然不顾她的叫喊,几乎是提着她的领子出了营帐。

“科尔索!放我回去!”

塔维克极不安分地挥舞着四肢,试图脱离少年骑士的束缚。少年只是默默忍下踢打在他身上、本就没多大力气的拳脚,召集几名亲信,备马回城。

手上挣扎的劲道减弱,科尔索疑惑地瞥向塔维克。

自家小姐转着深灰的眼珠,猛地一咕蛹,呲溜一声从外套下钻出。趁着科尔索愣神,塔维克便靠着几步冲刺,远远逃开。

“小姐……!”

她甚至回头朝科尔索做了个鬼脸,随即科尔索特色的毫无起伏的惊呼便传入耳中。

塔维克畅快地大笑着,一连躲过几位抓住她的士兵,向放着魔法道具的军备库跑去。

但很快,她的笑声被另一个粗犷的笑取代。

“啊哈,我还说是谁呢,原来是我们小姐啊。”

一阵失重,塔维克被粗糙的手提起,父亲副官那张半边烧伤的脸映入眼帘。塔维克深知无法故技重施,稚嫩的小脸皱在一起,垂着四肢表示抗议。

“小姐,别再乱跑了,快跟我回去。”科尔索也很快追了上来。

看到副官后,他歉意地躬身行礼,却被副官的另一只手拎正身子。

“咱们战场上可不兴这套。”

副官爽朗的大笑中,不苟言笑的小骑士的脸上,也浮现出浅浅的笑。

塔维克还是被科尔索摁在马背上,踏上了回城的路。

“小姐,我们都很爱你。”父亲的副官,她的半个小叔,临行前这样对她说,“别怪城主和夫人,战场比你想的要危险得多。只要你答应我们,别再以身犯陷,仗打完后我就给你个惊喜,怎么样?”

他蹲下身与她平视,塔维克最终妥协在他澄澈的蓝色瞳孔里。

小叔从来没对我说过谎,塔维克回想到。

所以这次也一定不会食言。

塔维克仍然瘪着小脸,被科尔索卡在身体与马背之间。

风声呼啸,内陆的小姐们受不了的干冽狂风,炙烤而明朗的天,与冰冷尖利的刀剑,对塔维克而言,是青草香味的、自由驰骋的童年。

它们再次聚在一起,被压抑的委屈瞬间萦绕住塔维克的心。

胡闹!你一个小孩子上什么战场!

刚刚发生的一幕回现在眼前,那是父亲第一次如此断然地拒绝塔维克。

但哥哥都跟你去前线了!况且我现在是魔法师啊!

急切地想要帮忙的小塔维克抗议着,扭头看向母亲。

小维,我们都很爱你。回去吧,战场比你想得要复杂得多。

可是,母亲……?

她没想到一直支持她的母亲,也会这样劝说。

分明要塞陷入久战的原因,就是缺少内陆的支援魔法师。要塞大门上,至今悬挂着重金招募战争魔法师的布告。

回去吧,塔维。

哥哥也避开了她求助的目光。

最令人恼火的是——最特别的科尔索也这样说!

“喂,科尔索——!”

塔维克挣扎着扒住科尔索的肩膀,探出头去。火星贴着脸颊炸开,被炮火轰碎的声音瞬间消弭,铁锈味与喊杀声撕裂天际。

“该死……”隔着厚重的盔甲,她只能听到科尔索的高喊,“科黎、索拉特,你们回前线!其余人保护小姐!”

已经可以看到要塞的轮廓,十几人的精锐小队立刻变阵,再一次加快速度。

近日边境一种有小规模冲突,不同以往,总带着一种违和。因此,虽城主亲自驻扎前线,大部分兵力还驻扎在要塞附近。

巨大的蜘蛛触足撕裂空间,持续爆炸中,无数妖灵尖啸着自裂隙中涌现,占据了她的全部视野。

诞自世界树之底的蛛神【萨多尼亚】,十一年前苏醒的灾厄。北境信仰萨多尼亚的类人种族与要塞总有摩擦,而祂的苏醒催化了这些矛盾。

战争规模一再扩大,却总在每年春季戛然而止。

塔维克只感觉更加颠簸,搂住她的手臂紧得要让她喘不过气。习惯了马背的女孩,这一次强忍着才没有吐出来:空间传送的冲击引起了持续性的耳鸣。浓烟与血的气息混杂着席卷而来,犹如在她的耳道与鼻腔引爆火药。

魔力之心流淌着,但塔维克却发现,曾经熟练的咒语正从她的脑海抽离:她好像没办法做到任何事。

“科尔索,我…我看不清他们的脸。”初春的夜晚仍然寒冷,火炉中跳跃的光却驱散不了塔维克的寒意,“……他们都还在我脑袋里尖叫,我听不清他们的话,科尔索。”

跳跃的炉火噼啪呢喃着,浓夜为血红的土地盖上薄被。

魔法师敏锐的灵魂此刻成为塔维克的负担,直面死亡时,能感受到亡灵的她比旁人更难以承受。她想要记住所有因她而死,与为了保护要塞而牺牲的人们,可怎么也看不清那些染着血的脸。

塔维克只记得滚烫的花开得热烈,但小骑士说,那是魔法引爆的火焰余波。

“别再听了,小姐。”科尔索打着绷带的左手无法再抚摸塔维克的头顶,也无法再听到她可爱的抗议了,“到现在为止,你一直做得很好。”

“但索拉特是因为我……”

塔维克应激般地抬起头,瞪着他的灰眼睛反驳,却忽然意识到,比她更伤心的,应当是与索拉特朝夕共处的小骑士。

“对不起,科尔索…我不应该这样说你,更不应该去前线……”

科尔索静静地盯着塔维克,火光掩映,她并不能清晰地看到他的表情。

“小姐,你终于抬头看我了。”

最终,像平素那般扬起一个浅浅的笑,科尔索努力尝试着打趣道。

他的灰色眼眸里仍然是化不去的壳包裹着,但塔维克有些读懂了:封存在木讷的躯壳下的浓稠的情绪,无可奈何的悲叹,于是挑起掉队者的行囊,一并加到自己所肩负的责任之中。

“小姐,你信得过我,对吧?

“我第一次上战场的时候,比你要大好几岁,那个时候的我却连剑都拿不稳。就是因为这件事,索拉特这家伙总是笑我。”即使放眼整个北境,也可称一句剑术天才的科尔索,跟他口中犯怵的新兵一点也不搭,“那家伙总说什么,要战死在沙场上,才不要去内陆享清福的,还不许我们为他伤心。”

平稳却柔和的话语抚慰过塔维克的疲惫。

温热的掌心包裹住她还颤抖着的手,将她从噩梦深处拉离。说到这里,那只手轻微地抖了一下,被塔维克紧紧反握住。

“别难过,这也算是实现了那家伙的愿望吧……”

不知是在告诉塔维克,还是在劝慰自己。

这是你第一次目睹有人死去,但只要战争还在继续,就不会是最后一次。也许有一天我也会离开你,但你要学会如何面对这些……无可奈何的告别,好好活下去。

科尔索的话就这样扎根在塔维克心中。

黑曜纪十一年初春,萨多尼亚的魔法师趁城中空虚奇袭要塞,领主及时回援,两面包抄,最终得胜凯旋。虽诸位多有负伤,牺牲却比往年少了太多。

新一年的春天正式到来了,经过一整个夏季的修整,战争将在短暂的秋后卷土重来。即将到来的春日祭典,所有人都在庆贺新年的到来,为生者歌颂,为死者祷告,以此来掩盖深夜中的哭泣和伤痕。

处决俘虏的那日,塔维克的双手仍然颤抖,她睁开眼睛死死注视着,大喊着,砍下了最后一个俘虏的头颅。

像是要把一切都发泄出来,然后遗弃掉。

九岁的女孩停下哭泣,在副官带回的老师的教导下,眨眼间,已经长成一位二十一岁的战争魔法师。

最初只能注视人间的蛛神萨多尼亚,也已经从裂隙中伸出六条触足。

二十三年夏,战事渐息。

一道调令将北境领主调往更南方的战线,大部分兵力被抽走,只留下塔维克和几个兄姐作为临时领主留守。

就像是收到了城内空虚的消息,蛛神萨多尼亚发动了有史以来规模最庞大的侵略。青绿的田地被毒蛛丝铺满,人们不得不退回要塞,依靠着岌岌可危的防护屏障负隅顽抗。

支持着魔力装置的塔维克,与领地魔法师的魔力终归是有限的。

耗尽魔力的魔法师,在战争中就是累赘。

老师的话再次回响在耳边,也是塔维克曾一次次亲历的无奈。

向内陆求援的传书仍未收到回应,围困七日,务农的男人手中的锄头被刀剑取代,成年的女人们放下工具换上戎装,连哭泣的小孩子们都跑到了运输补给的战线上。

北境的每一个人都可以是一位战士。

但当魔力之心的第一道裂痕扩散开来,失控的魔力源源不断地夺走塔维克的生机时,屏障终于轰然崩塌。

下一刻,已经探出半边躯体的萨多尼亚,挥动触足将城墙化为废墟。

“光荣的大魔法师在最后的战役中诞生,黑色的火焰从尸体中燃起,以一己之力驱赶萨多尼亚,拯救了所有子民的女将军——”

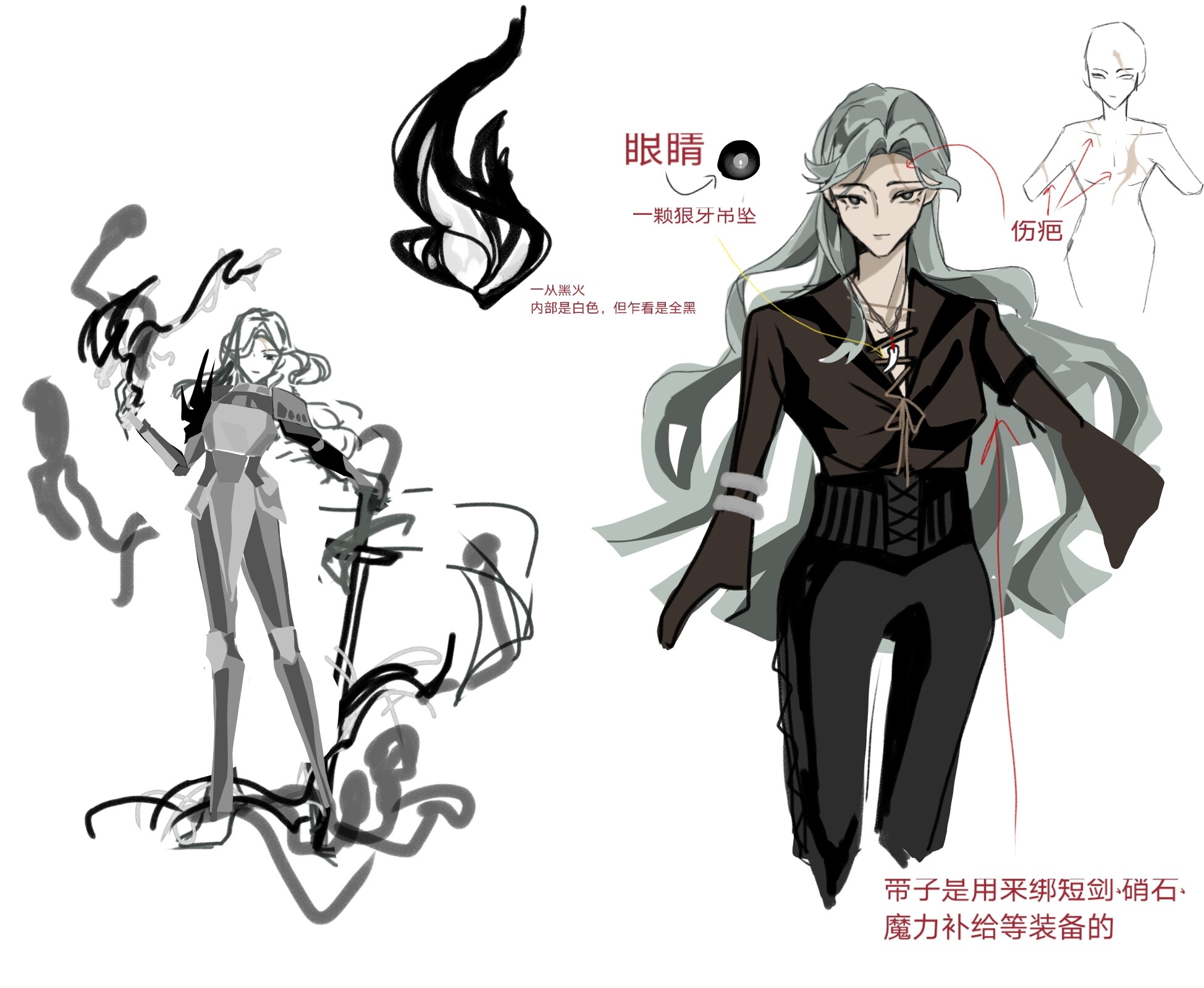

索利科塔维克,黑耀之火。

这位战场上的死神,正无礼地瞪着皇帝的眼睛,对他空虚的赞美没有任何反应。

“如果您想要以此威慑我,就不要再做无用功了。”

她毫不留情地打断皇帝的故事。

皇帝心知肚明,塔维克憎恨将要塞作为筹码的皇帝,尽管她知晓这背后的取舍;她憎恨对边境战争漠不关心的贵族,即使她也是贵族社会的一员。

在北境人看不到的地方,蛛神萨多尼亚以财富和魔力为许诺,并同意终止战争,代价是为祂献祭三座城池。皇帝藏起贪婪而令人恶心的笑容,悲痛地踌躇一番,最终“无可奈何”地,决定让边境的风被血腥染红。

侍从们斥责索利科的无礼,几位皇家骑士将手握在剑柄上。先抽出剑的,却是索利科身后站在影子里的年轻骑士。

反着银光的沉重头盔遮盖住他的面容,铁甲覆盖全身,只露出一双冰冷的眼睛。

“将图书馆和皇室魔法师借给我,陛下。”

“你——你想要做什么?”

皇帝温和的话音一拐,取而代之的是久居高位的威严。

“战争。”

如墨的火焰在索利科漆黑的瞳孔深处燃烧。

尽管她知晓萨多尼亚人与北境之人同样因战争而痛苦,但积压的怒火已经到了要燃尽一切的地步。索利科急需一场发泄的战争,讨伐那只该死的蜘蛛便是最好的发泄口。

除此之外,她迫切地想要知道:北境这场旷日持久的战争,来自何处?是无可奈何的命,还是某人恶劣的玩笑?

皇帝利用着这股火焰,尽管它终会烧到皇宫之内。

会谈的过程如何无足轻重。

边境领主的小女儿索利科塔维克,第一位超越过往极限的魔法师,被授予领主之位,即将代表皇室讨伐北境边缘的异族。

影子中的骑士摘下了头盔,木讷的俊秀脸庞在烛光掩映下,显得异常苍白。科尔索•Alic,紧跟在索利科身后五步的距离,替她挡下所有心怀鬼胎的好事者。

“科尔索,我还是没能学会如何接受离别。”

握着那只仍然宽大,却不再温暖的手,索利科罕见地依偎在少年肩头,感受着他左肩狰狞的疤痕。她用另一只手遮住少年的眼眸,那双不再有神采的瞳孔,总令她的心脏抽痛。

【我们都很爱你,塔维,要好好活下去。】

【这就是你的愿望吗?】

索利科在直面死亡的一刻听到了这样的话语。

像母亲一般的轻抚,稍去回想便撕裂心肺的悲哀,除此之外,她却无法辨认出更多信息。

那双手引导她心中郁积的情绪,修补破碎的心,在亡灵上燃烧的黑色火焰让她重获新生,却无法将消逝的灵魂挽回。

二十四年冬,索利科塔维克代表皇室讨伐蛛神萨多尼亚。

皇室魔法师发动大规模传送阵,将索利科与无数死刑犯送往萨多尼亚栖息之所。黑曜的火焰在死去的犯人的躯体上燃烧,转变为不息的亡灵;烈火将守护蛛神的使役灵撕碎,因此壮大。无尽的火焰被蛛丝阻拦,交缠七日,最终将一切焚烧殆尽。

在战斗的尾声,萨多尼亚操纵的亡灵早已消失殆尽,失去燃料的黑火便蔓延向战场周边的村落。

和要塞一样的哭泣声响起,但索利科无暇顾及他们。

见证讨伐战争的幸存的萨多尼亚人,随着蛛神的陨落而归顺。

印着Sutor家徽的旗帜在城中升起,彻底结束了漫长的拉锯战。

其余顽抗者,格杀勿论。

对年轻女孩儿的戏谑与猜疑被恐惧取代——首都的风向完全变了,更加热烈的注视投射在塔维克身上。

只有北境人仍然将她视作塔维克,而非索利科。

“塔维克——!”头顶穿来大哥的喊声,索利科抬头看去,“什么时候——回家啊?”

只听嘭咚一声巨响,大哥将行李仍下城墙,自己也借这几处平台卸劲,跳到她面前。

索利科犹如早已预判,恰好擦着大哥伸向她头顶的手,顺势踢了他的屁股一脚:“你看不见楼梯吗?收敛点,首都又不是家里。”

“毕竟我是“瞎了眼睛的巨熊”嘛,看不见我不想看的,也待不惯这地方。”

索利科又踢了他一脚。

“别拿科尔索的话打趣我。”

南方首都的热风不比边境,烤得人浑身粘腻,迫切地想要重进泥土芬芳的树荫下暂避酷暑。

“塔维,累了就随时回来,我们永远在你身边。”

哥哥的声音还回荡在耳边,但入目的已经不再是海一样的天空了。

苍白枯瘦的枝桠与漆黑苍老的根盘虬在一起,无数被穿透的模糊形体在黑暗中腐烂,仿佛早已死去的玩偶。那是曾经被拉入梦境而死的生灵,如今被树囚禁于此,成为它的养料。

索利科行走在其间,手执陪伴她二十多年的长剑,树将道路完全封死,她几乎是生生砍出了一条路。为了减少麻烦,更快到达中心,她尽可能屏蔽魔法的气息,也导致她只能最低限度地操纵亡灵。这对早已习惯装作科尔索还活着的索利科,反而是一件陌生到有些奇怪的事情。

被砍断的树枝立刻枯萎了,连带着它刺穿的影子,连惨叫都来不及发出,就被其他枝桠吸收。树的躯干越来越浓密,散发出的馨香也浓稠到令人反胃的程度,但索利科知道自己快要到了。

从世界树萌芽的那一天起,索利科开始梦见一个漆黑的世界。

无数被巨大而粗糙的根穿透的灵魂,随着树的潮汐吟唱歌谣,在树生长的震颤下欢笑。紧闭着眼睛的灰黑灵魂之后,树的最深处,沉睡着梦的世界里,唯一洁白的灵魂。

快要到了。

索利科听到了树的节律,仿佛心脏跳动的气息。

无数枝桠与根茎紧紧相连,包裹出一只巨大的茧。无数话语,一路走来的愤怒与悲伤,再一次翻涌着,如同二十一岁时,站在倾颓的城墙下的塔维克。

是无可奈何的命吗?还是世界之树的一个恶劣的玩笑?

皇室魔法师中的先贤曾向索利科预言:

大地颤动,长眠于大地的古魔苏醒,血与火的纷争终将到来。你所经历的一切苦难,将肩负的无上荣光,皆因世界树之魂安比卡拉的苏生。

蛛神萨多尼亚,红灾比拉恩,不灭的亡灵……

安比卡拉的苏醒将唤醒死去的诸神,待到祂醒来的一日,世界树再次生长,幻梦之扉重启,所有生灵都将在睡梦中死去。

而你是为拯救一切而生的,索利科。

祸乱,天灾,苏醒的怪物。这一切压抑在所有人心头,预示着高悬的达摩克利斯之剑,随时可能降下。

“哥哥,天放晴了——!”

一连半月的阴霾终于一扫而空,终于升起的苍白光辉,让空气中飘扬的尘埃无所遁形。索利科光着脚冲出卧室,一把拉开隔壁大哥的卧室门,迫切地想要把喜讯传递给所有人。

“那真是太好了,塔维……”哥哥不再捉弄她,反而是鲜少地露出一个温和的笑,“要记得…我们都很爱你……”

索利科还没来得及走到他身前,哥哥便在也无法支撑,直直倒在地上。

今天太安静了,索利科这才反应过来违和感的来源。

“好好活下去,塔维。”

从小听到大的熟悉话语,如今却令人打颤。

【幻梦之扉重启,所有生灵都将在睡梦中死去。 】

阳光映照着飞扬的鳞粉,巨木的影子屹立语天边。

树心安比卡拉,再一次苏醒了。

在失去灵魂的死寂世界,只留下北境不变的青草味微风。

除却风声在山间林野呼啸,树木抽条拔高的巨响,就再无他物了。

唯一的清醒的人,只想要珍视之人再次醒来的塔维克,肩负着无与伦比的沉重责任的索利科,将睡梦中的家人与友人安顿好,与科尔索踏上前往树心的旅程。

跳动着的巨茧,树的核心。

不计其数的亡灵为索利科供给着源源不绝的魔力,漆黑的火焰烧断蠕动着缝补缺口的树枝,无数被禁锢的灵魂发出极细微的哀嚎,而后彻底消散。

“科尔索,你在听吗?”

逝去灵魂的低语侵蚀着索利科的脑海,诡异的馨香大口吞掉她的力气。索利科于是操纵着科尔索来到她身后,将她轻轻拥入怀中。

“我们走到今天,是不公平的命吗?还是树的一个玩笑?”

漆黑的火焰彻底唤醒沉睡的巨木,无数枝桠裹挟着亡灵向索利科抽打而来,却被熊熊烈火烧断。心跳声正在与索利科的心脏同步,试图操纵她的火焰。

头脑愈发昏沉起来,索利科在不断溶解的茧中艰难前行。

她觉得自己必须要说些什么。

“科尔索,其实有很多事情,我不知道自己做得对不对。比如萨多尼亚的战争,比如接受皇帝的封赏,再比如……你的事情。”

“我们还能回到过去吗,科尔索?”

布满伤痕的手握着剑,疲惫的旅人终于再次看到光亮。

巨大的尖啸淹没一切,巨木震颤着,枝桠软软垂下,火焰也被声波冲散。

就像是马背上被萨多尼亚的魔法冲击得耳鸣不止那样,索利科仿佛颠簸在发狂的战马背上,硬生生抗下世界树的冲击。冰冷坚硬的触感穿来,索利科身上的压力骤减,连风都似乎平息了些许。

错愕地抬起头,小骑士的头盔已经不知道去了哪里,木讷的双眼正好与她相对。

也许是索利科的错觉,她看到科尔索扬起了一如既往的浅笑。

是自黑曜历二十三年的那个夏天之后,索利科再也没有见过的笑容。

风暴渐息。

在索利科回过神来之前,科尔索的身躯却虽风化作齑粉,飞扬着飘向远方。

某种滚烫的东西突然涌上喉咙,模糊了视线,烫得她喘不过气,压得她迫切地想要将它们释放。树心跳声早已减弱,但索利科却觉得它仍然影响着她的身心。

索利科一点一点地咽下它们,酸涩的双眼最终没有留下一滴眼泪。

她向巨茧中央,矮小的白色灵魂,举起了剑。

为什么你不躲开?

为什么你被刺穿胸膛,却笑着问候我是否疲惫?

为什么你看起来比我还要悲伤?为什么一切灾祸的根源的你,请求我彻底将你杀死?

【这就是你的愿望吗……】

那个空灵的声音,每夜来到我梦里的灵魂,为何与你别无二致?

一切仇恨与愤懑,控制索利科刺穿对方的胸膛,无意识结成的咒印将祂的身躯引爆。茧中的灵魂,却只是注视着索利科,犹如一位许久不见的友人,破碎的躯体正缓慢复原。

面对索利科失去理智的质问,质问祂为何引发灾难,质问祂自己的命运是否被操纵着来到祂身边,质问祂一切的一切,所有不幸的根源到底来自何处。

无数情绪在索利科心中酝酿,连带着她认为早已忘却的委屈,一旦倾泻就再也关不上控制阀门。

是因为再也无法掩盖科尔索的离去了吗?小骑士死去时,都只是冷漠地将他的尸体存入棺椁,而后再次踏上战场的索利科,此时变得无比感性。

“对不起……”灵魂任由索利科发泄,祂无法做出令她满意的回答,只轻轻地在剑的阻隔下,拥抱她。

和科尔索一样的冰冷,轻柔的拥抱。

“我会告诉你我的故事。”

树心的记忆跨越短暂的拥抱,传达至索利科的脑海。

自创世之初诞生的灵魂,从出生起便常居幻梦之境。祂的世界既无色彩,也无所谓空寂漆黑——仅仅苏醒便带来灾难的灵魂,自然不曾见过这片世界,无论是美好还是丑陋,祂对这个世界一无所知,只在清醒时短暂地瞥见一个寂静的坟场。

祂曾十三次醒来,对应着十三位被命运引导着跨越死亡的灵魂,背负着封印树心的使命。通过想要杀死祂的人,祂第一次知晓何为愤恨,何为不甘,从只言片语拼凑一个色彩缤纷的梦。

祂曾经有过名字,世人称祂安比卡拉,但祂的第一个名字是【索诺 Thoril】。

他们的命运早已冥冥之中链接在一起。

Thoril与Thorical,一字只差。

尽管与树同寿,安比卡拉仍然一无所知。

因此永远维持着一副无法长大的孩童模样。

“请,彻底杀死我吧。”

“也许这是最好的结局了。”

支撑着索利科一路前行的恨与爱同样浓稠,但她所憎恨的,一切不幸的根源,竟然也是个被命运束缚的可怜家伙。

承载记忆的灵魂消散,露出被封锁在树根中心,真正的安比卡拉。

巨大的空虚突然席卷索利科,将心中所有燃烧着的扑灭,清晰地显现出从未愈合的空缺。她不知道她现在是什么表情,她只想大笑,笑这所有的荒唐。

我们都是巨木中挣扎的傀儡。

她应该听从安比卡拉的请求,彻底摧毁树心;世界将恢复正常,但渴望永眠的安比卡拉知晓,即使身躯毁灭,祂仍将在遥远的时间之后醒来。

但,是无可奈何的命吗?还是谁在开这样恶劣的玩笑?

索利科短暂的一生都在被命运裹挟。

如果是命运无可奈何,她想,与其将同样痛苦的灵魂献祭,至少要违抗它一次。

接受过安比卡拉祝福的灵魂,缺损而坚固的心,恰好还能承载一个孤单灵魂的悲喜。

我在命运空无一物的浪潮中前行,却执拗地寻找一片孤帆。

北方流传着一个数百年的神话。

每遭天灾人祸,操纵着黑色火焰的女神便会现身,将灾难驱逐。

老人倚着窗为孩童讲述奇闻,年轻人哼着民谣穿梭市井之间。一位灰色长卷发,铁黑色眼睛的女人,着一席黑袍。

她说她从北方来。

眺望着苍茫云海,踏遍山河,在炙烤的烈风和湿润的云下,将往北方去。

她正与另一位旅人同行,同样在亲历过漫长时光的灵魂。昼与夜的闲暇间,旅人分享她的见闻,女人也向同伴讲述起这个遥远的故事。

“现在向我讲述这个故事的人,是塔维克,还是安比卡拉?”

分别前,旅人询问道。

她的双眼扫过女人裂着缝隙却坚固的心,洁白的灵魂与其上铭刻的无数名字,大多早已黯淡,被时光的双手拂得模糊,只有少数清晰的名字还亮着微光。

“人类的灵魂无法在时间中长存。”

与女人同行的旅人也看到了,她心中铭刻的名字,历经风霜却还亮着的符号,只有索诺二字。

进挨着它的,是依稀闪烁着星光的塔维克,以及她身侧,模糊到几乎无法辨认的,“科尔索•Alic”。

茫茫北境,任时光变迁,历山河易改。

风雪依旧。

外传 壹 往昔

“喂——!”

一个黑影卷着呼啸的风声横冲直撞,直直冲着科尔索撞去,伴随着被风刮得变调的叫喊。

科尔索立刻抱起剑,在黑影冲撞在自己身上之前,翻身一跃,单手翻上屋檐,疾驰而来的泽莫坎•Sutor扑了个空,还差点一鼻子撞到墙上。

“坎,您现在像头黑熊,眼神不好的那种。”科尔索还抱着剑,悠闲地坐在房顶上打趣道,“怪不得小姐总抱怨您。”

塔维克的大哥,泽莫坎,拍拍黑色毛皮披风上的雪,健壮的手臂上交错两道刀疤,用力一攀,便坐到科尔索身边。

“你总是三句话不离我妹妹,明明一直跟你打仗的是我好吗?”

他勾住科尔索的肩膀,不满地瞪着身边这位战友万年不变的冰块脸。

“我发誓要守护的人是小姐嘛。”

泽莫坎对这官方强调的解释不置可否,干脆松开科尔索,一下子仰躺在屋顶上,溅起堆叠的雪花飞扬,犹如鹅毛四散:“整天念叨小姐小姐的,你不会是喜欢塔维吧?”

一句话还没说完,疑惑科尔索为何要起身的泽莫坎,就被他踢了一脸雪。

吱哇乱叫的泽莫坎可没有忽略他红透的脸,大声怪叫着开启了调侃模式。幸而他们总忙里偷闲的秘密基地是座废弃的神殿,只有覆雪与寒风,聆听着小骑士秘而不宣的心思。

“什么时候开始的?你不会跟我妹妹立誓的时候就——!”

“您想多了,是小姐成年之后。”科尔索罕见地打断泽莫坎,一副“您脑子没毛病吧”的表情,“在您眼里,我就是那种会喜欢九岁的孩子的浑蛋吗?”

“喂,真该让塔维看看你现在的嘴脸。”

“真可惜,不能如您所愿。”

科尔索是个很有剑术天赋的孩子,在他的老师惊讶地发现他时,他正在因战争与天灾失去父母的孤儿们聚集的营帐,即将被安排去不同城镇的孤儿院。

为了不埋没他的能力,Sutor家的家臣家族,他的老师出身的Alic家,将这个孩子收为养子。

十四岁上战场的科尔索,很快适应了那里。

科尔索的前十几年没什么目标,也没什么功名利禄的追求,大家希望他成为骑士,他便接受训练;战争爆发,他便跟着比他大上几岁的少年们的脚步来到战场。

在这里,他第一次遇见泽莫坎,就像寻常士兵一样生活的领主的儿子。可惜的是,只有科尔索能受得了他的唠叨,也只有泽莫坎完全无视了科尔索的冰块脸,他们自然逐渐变得形影无间。

“你这家伙也会有喜欢的人?”

泽莫坎虽答应他不会广而告之,却依旧对此念念不忘。

听着营帐里火焰的噼啪声,他一再念叨着:“话说,你当年为什么会向我妹妹立誓啊?我当初打赌你谁也不会选,还输了好几个银币!”

“您现在是想让我还您三个银币吗?”

科尔索的话噎得泽莫坎张了好几次嘴,愣是一句话没说出来。

“如果您一直这样,相信会比现在多很多朋友。”

“你这家伙……果然还在记恨我吧?不就是调侃了你几句吗!”

论起令人抓狂的本领,科尔索丝毫不输给泽莫坎。

小姐总是说他如何厉害、如何冷静,如何备受期待,但科尔索总认为,他的小姐比他更强大。

一具漫无目的空有天赋的躯壳,空洞的灵魂总会被炙热的火光吸引:塔维克与科尔索本质上是不一样的,她心中的力量始终指引着她的方向。

科尔索总是不自觉地将目光落到塔维克身上,她心中的火焰是最为旺盛的,由内而外地迸发,温暖而不至于将人烧伤。

连绵群山之下,血与火的尘灰之间,我们都是随时可能消逝的蝼蚁。

但,总有人抬起麻木的脸,向天空的方向挣扎。

是小姐令他萌起一种冲动:

我所求的,真正的我所想的,是什么呢?

因此,在每个执剑的人成为骑士后,唯一的选择效忠之人的仪式上,科尔索将剑柄交给了塔维克。

十六岁的塔维克,经历战场铁锈味的飓风的洗礼,仍然如琉璃般锋利明媚。

不知何时起,总能在这个奔跑着、挥舞着剑的少女身边,找到另一个肃穆的身影——二十三岁的年轻小司令官,科尔索•Alic。

踩着云朵般的积雪,赶在脚下被染上薄红前眺望山巅日出的清晨。

少女哀嚎着逼迫自己读书,回过头,少年一边纠出她的错误,一边递过一杯清茶的午前。

庆功宴上,趁着大家吵吵闹闹,少女偷偷往少年碗里夹青菜的正午。

偷着摸进营帐,灰发少女挑起油灯寻找小叔私藏的烈酒,少年嘴上说着拒绝,却默默为其望风的傍晚。

从白天苦练到深夜,并排躺在校场上数着漫天星子的午夜。

自从十七岁的科尔索向塔维克宣誓,六年之间,他们有着太多共同的回忆。

泽莫坎总是愤愤地向科尔索抱怨他抢走了自己的妹妹,转头又向塔维克警告:那小子不是个好东西,跟他保持点距离!

“你没有权力独占我妹妹——”

泽莫坎无数次在科尔索耳边念叨。

起初他还会解释,他的小姐的骑士,自然应该保护小姐;渐渐地,科尔索连最基本的敷衍也懒得做了。

“你最近跟我妹妹走得很近啊?”不出意料,泽莫坎又要开始念叨了,“难道是你跟我们家比较有缘?但也没看见你和我别的弟弟妹妹走得近啊?”

泽莫坎把科尔索从头打量到脚,仍然没得出什么结论。

“少爷——”只有不耐烦的时候,科尔索才会把泽莫坎当成领主的儿子,当然,只是在口头上,“我已经闻到炭在燃烧了。”

泽莫坎愣了一瞬,才慌忙惊呼着给烤肉翻面,还差点点着自己的衣袖。

二十六岁的科尔索,被泽莫坎戳破这份不知何处起的爱慕,在几个无眠的夜晚后,决定将自己的情感深埋于心底。

战争愈发频繁,惨烈程度也逐年递增,他无法向任何人承诺什么未来与期许。

最重要的是,小姐将他视作兄长。

他没必要打破这份关系,将苦恼传播给塔维克。

“喂,你不打算跟我妹妹表白?”

泽莫坎最近念叨的东西又变了:“我都能发现你不对劲儿,肯定也有别人能看出来。”

科尔索没接他的茬,只是在火光中轻轻点头。

“反正——反正这场仗快结束了,你还等着哪天死在哪儿,靠我帮你跟塔维说吗?但就算你后悔,我也不会帮你。”

“坎,我大她七岁。”泽莫坎没忍心打断他的沉思,没想到他来了这么一句,“反正今年的战事快结束了,等到时候再说吧。”

“那你别后悔,记住了,到时候自己跟我妹妹说去!”

科尔索笑着应许他。

时间飞逝,转眼已经过了第二年的春天。

泽莫坎问了他几次,科尔索都只是说,等到明年的仗打完吧。

再后来,泽莫坎便不再问了。

他知道自己这位英勇的好朋友在某些时候很懦弱,比如必须要做出选择的时候,比如面对今天这样的不确定的未来时。

两位已经过了少年时代的战士,还有很多时间去跨越所有踌躇。

时间仍然流逝的泽莫坎,将永远停留在二十七岁的科尔索的心意,在少了一人的篝火边,向塔维克一一倾诉。

或许只有陷入其中的小骑士,与不停歇地前行着,以至于忽略了对身边人的小情愫的塔维克,无法看清对方的心。但旁观的泽莫坎不同,他能看到自己的妹妹,对待小骑士的特殊。

所以他替长眠的好友,向不再是当年少女的当事人,传递了这份跨越漫长时间的告白。

每一个星辰璀璨的夜,握着科尔索早已冰凉的手,学着如何无视他不再愈合伤口中,偶尔冒头的黑火。总是会回想起校场的星空,与陪她放肆的少年的塔维克。

黑曜二十三年的夏天后,品味着一切遗憾的事情,咀嚼着牺牲与绝望,包含那份被时沙冲刷,终于清晰起来的爱意。

她认为自己已经不会再流泪了。

但当泽莫坎一改吊儿郎当的样子,细数着科尔索的那些,已经被她错过的的过去。她趴在哥哥的肩头,再也忍不住放声大哭。

泽莫坎几度想要停下讲述——都被塔维克拒绝——她执拗地想要听完这些故事,就像她逼迫自己记住每一个牺牲战士的脸。

这是她最后一次肆意地哭泣。

二十二岁的塔维克。

番外 贰 黑曜历二十三年的战役

为了保护塔维克而死去的科尔索,并未被安葬。

某个刺耳的声音高喊着:“他们没有死去!你这个亡灵法师,只要学会术式,不就可以将所有人都复活吗?”

弹尽粮绝,围封七日。

撕裂空间的触足遮蔽日月,萨多尼亚用魔法将要塞与外界隔绝。漆黑的乌云笼罩着一切,早已不知经过了多少个日月轮回。

身着盔甲的战士倒下,瘫倒在城墙边,很快便有人填补他们的空缺。现在城墙上已经少见身着军装的人了。

触足不断冲击着岌岌可危的魔力屏障,引发接连的爆炸。

耳鸣,晕眩,溅落的沙石飞扬。

好像又回到了人类在魔物的侵袭下苦苦求生的古老年代。

——避无可避,等到已经布满裂痕的屏障破碎,就是要塞陷落的一刻。萨多尼亚也暂缓了攻击,八只血红的眼睛投以无比恶毒的注视,围绕着要塞打转,等待面前的猎物不攻自破。

它全然不在乎被屏障攻击、同时受到魔力爆炸的冲击的萨多尼亚人还有多少活着。

要塞内大多是年迈的老人、病患和孩子,他们早已没了最初的热血,保卫家园的怒火也在持久的折磨中熄尽。

不知道是从哪里传来低低的啜泣声,很快便淹没了整座城中幸存的人们。

有人仍然紧紧抓这不能算是兵器的武器,高抬着头,顶着萨多尼亚的威压反望它;而更多人早已丢下武器,瑟瑟发抖地,埋首祈祷着。

“咔嚓——”

细密清脆的声音自头顶响起。

一道深深的裂隙穿透屏障,缓慢扩散,紧接着就是蛛网一样的裂纹,将屏障侵蚀干净。虽然人们早已分不清蛛网与裂痕了。

高塔中,意识模糊地倒了一片的魔法师中,最后一位支撑着的灰发魔法师倒下了。

魔力之心碎裂的剧痛几乎要将灵魂撕碎,塔维克怔怔地看着化作碎石崩塌的城墙。尸体太多了,根本无法分辨身份;萨多尼亚的触足挥舞着,爆炸声接连不断。

来不及调整散架一般的身躯,塔维克立刻爬起,向城墙上还完好的指挥塔踉踉跄跄地冲去。

无论是北境人,还是早已溃不成军的萨多尼亚人,都在发狂的蛛神脚下尖叫着逃窜。

触足无情落下,贯穿无数奔跑着的小人。

它似乎有意以此取乐,并未急着屠杀,而是先弄坏了许多建筑,看着惊恐的小人们竭力逃窜,却被困在小小的一片废墟。

——不应该是这样的。

如果没有那只该死的蜘蛛,北境的战争应该早已结束。

人们不再因战火而恐惧,为幸存而祈祷;战士们不再因伤痛而困扰,不再枕着伤疤入睡;商路将延伸至雪山的另一边,将北境变得更加富足。

被碎石绊倒,塔维克眼前陷入一片黑暗。

她仿佛漂浮在虚空,俯视着整个战场。

但她无法动弹,也无法发出哪怕一丝声音。她听到自己声嘶力竭地喊着,指挥战士与民众尽可能撤离,她看到自己几乎要栽倒的身体奔跑起来,想尽办法让更多人向远离萨多尼亚的方向撤离。

最醒目的指挥者,也是最危险的位置。

她看到自己让想要保护她的所有人逃跑,冷漠地命令保护她的骑士将哭着求她一起走的姐姐硬拉着离开。

她耗尽了一切潜能的躯体被无形的东西支撑着,直到将萨多尼亚恐怖的注视全部吸引。这位喜怒无常的君主并未直接杀死她,而是以无比戏谑的姿态靠近。

塔维克身边只剩下了科尔索。

这位不再少年意气的骑士,帮助塔维克躲过——甚至是挡下了无数本该致命的攻击。遵从着塔维克的命令,他们与撤离的人群相背而行,一路逃向曾经看过日出的山丘。

一条无路可退的退路。

总任由着塔维克任性的科尔索,这一次怎么也无法遵从她的话,仍然固执地跟在她身边。

“我不想背负谁的性命,也不想再看到有人为了保护我牺牲。”

接受了科尔索的效忠的小塔维克并不感到喜悦。敏锐地察觉她笑容的异样,科尔索得到这样的答案。

“我答应你,小姐,不会死在你面前。”

不出意料地,认真许诺的科尔索被小塔维克赶出营帐。

用这件事情笑着彼此打趣的科尔索与塔维克,如今扯不出一点最轻微的笑容。

铁锈味的钝风已经无可阻挡。

比起那个九岁的女孩,尽管在十二年自发的高压逼迫下,早已“脱胎换骨”的二十一岁的塔维克,仍然渺小得无力改变任何事情。

蛛丝将塔维克与科尔索包围,萨多尼亚的触足时而刺下,将千疮百孔的大地砸出更多坑洞。在萨多尼亚刻意的玩弄下,被逼得四处躲闪的二人总能寻得一线生路,却不知不觉地,被迫向蛛丝更加密集处偏移。

他们都知晓,这是萨多尼亚的陷阱。

但他们别无选择。与其等待着触足贯穿身躯,不如最后挣扎着,寻求一份渺茫的生机。

至少他们曾挣扎过。

躲开又一次袭来的触足,飞溅的巨石紧跟着飞溅,砸得人生疼。

“小姐——向左避开!”

塔维克早已脱力,听到科尔索的呼喊,不知是哪里来的一股蛮劲儿,她侧滚避开。大半身体探出深渊的萨多尼亚缓缓靠近,但四周早已是蛛丝密布,再无退路。

“……你怎么,看起来快哭了?”

塔维克已经没有力气再爬起来,看着科尔索布满灰尘与血污的脸,她努力勾起一个笑。

“我不后悔跟您死在一起。”

科尔索也笑着回答她。

“但……我不想看着你死在我面前…”

“抱歉。”

塔维克听到他这样说,脸上却带着她从来没有见过的,悲伤而灿烂的笑。

“小姐,其实——”

萨多尼亚高高举起触足,空气也随之震动,塔维克耳边,科尔索的声音却仍然清晰。

它恶毒的红眼睛中,狰狞的笑意清晰可见。

“……我是个很自私的人。”

科尔索已经决定埋藏起自己的情感,就不会再更改。

尽管是在生命的最后一刻,尽管背弃了曾经许下的诺言。

想象中的窒息没有到来。

温热的血在塔维克胸前蔓延开,小骑士的头逐渐地、无力地垂在她肩头。

被科尔索的盔甲卡住,萨多尼亚的触足刺破塔维克的胸膛,最终将将停在她跳动的心脏前。

疼痛没来得及传递到塔维克脑中,她只觉得时间停滞住了一瞬。

极其不满地抽走触足,萨多尼亚将科尔索甩到一边,再一次向塔维克刺下。

黑暗与触足带来的震颤笼罩住塔维克。

痛感还是没有传递过来,眼皮逐渐沉重,她却听到远方传来凄厉的呼喊。

应该撤离的人们被萨多尼亚的结界阻挡,只得从遍布亡灵的结界重新退回要塞。

不应该是这样的。

是无可奈何的命吗?还是谁冷漠的一句玩笑?

当泽莫坎带领支援军赶到要塞时,萨多尼亚早已离开。

他只看到城墙倒塌了一半的废墟,黑色火焰遮天蔽日,在堆叠破碎的尸体上逐渐熄灭。

要塞的消息被刻意切断,两位共同领主被远调至百里外,遭受阻拦难以回援。唯一能够即使赶回要塞的,只有行军路上的领主长子泽莫坎与第二骑士团。

——漆黑的火焰从小姐身上燃起,烧得萨多尼亚发出一声无比刺耳的尖啸。当绝望地推搡着回到要塞中的人们抬起头,只看到废墟中,满身流淌的鲜血的塔维克,一抬手便点起满城火焰。

那火并不炙热,也绕开了要塞的人们,冰冷得如同来自地狱。

黑色火焰的屏障将蜘蛛驱逐,在萨多尼亚人,还有少数北境人的尸体上,不熄地燃烧着。

“……妹妹。”

泽莫坎在坍塌的废墟中找到了塔维克,她抱着胸口空了一个大洞的科尔索,一动也不动地跪坐在地。蜷缩着的黑袍下,泽莫坎看不见妹妹的脸,也看不清科尔索的脸。

明明就在塔维克身前,他想要说什么,却无能为力。

只能干站在第一时间冲回战场的,他的三妹、塔维克的姐姐身边。

魔力将将修复了塔维克的伤口,来不及整顿多久,她将令尸身不腐的魔力注入科尔索的身躯后,便再次出征。

为绝后患,趁着逃走的萨多尼亚人也疲惫不堪的时候,她清缴了那些萨多尼亚人。

尽管他们可能是无辜的,但携带着萨多尼亚的魔力,就潜在的是危险。

她曾亲眼见证,活生生的人变成蛛神的提线木偶。

“妹妹!”

泽莫坎再也看不下去,将忙得连轴转的塔维克拦在前往重建区域的路上。

“你一直没停下来修整,再这样下去,你会累垮的!”

他直观地察觉到塔维克有什么地方不一样了,但她依旧是塔维,永远是他的妹妹。

“我会疯掉的,哥哥。”塔维克只能歉意地看着泽莫坎,“如果不找点事情做,我一闭眼就是几天前的战争,我会比现在更糟。”

泽莫坎最终没再拦着她。

一向能说会道的泽莫坎,闭上了烦得无数人恼火的嘴,接替在科尔索常在的位置,不远不近地跟随着塔维克。

夕阳如血,偏生将残留在土地与废墟上的血迹遮蔽,却掩不了铁腥的风。

约莫又七日,北境的领主与一则战报共同归来。

“那只该死的蜘蛛——”

这样的怒骂不绝于耳。

蛛神萨多尼亚,自要塞撤离后,绕过雪山,沿路屠杀了整整四个村镇,才回到萨多尼亚人领地内的的山顶沉眠。

领主的城堡内此时一片寂静。咬得牙齿嘎嘣作响的泽莫坎,周身隐隐燃烧着黑火的塔维克,其他三个愤愤的兄姐。

连一向沉稳古板的北境领主,也难以掩盖自己的愤怒。

“暂时难以确认是否属实,有人说皇帝为了财富,向那只蜘蛛献祭了北方的城池。”

摇曳的烛火映照在每一个人眼底,灼烧着皇帝那狞笑着的贪婪嘴脸。

那一个积蓄着冰冷火焰的夜晚,冰冷的漆黑火焰中,身着破碎的银色盔甲的青年,重新站起了身。

Last edited by @Lilith 2025-06-19T07:20:00Z